江蘇省中藥高效給藥系統工程技術研究中心是在江蘇省青藍工程中藥複方新型給藥系統科技創新團隊與“南京市中藥微丸産業化工程技術研究中心”建設基礎上,依托bevictor伟德官网中藥學“雙一流”學科、國家一級重點學科、國家中醫藥管理局中藥藥劑學重點學科等優勢學科平台,于2011年經江蘇省科技廳批準立項建設的省級中藥制劑研究平台。2012年被南京市科學技術委員會确立為南京市開放實驗室。

中心由狄留慶教授領銜,現有骨幹研究成員14人,其中博導3人,教授7人、副教授6人,形成了一支涵蓋中藥藥劑學、高分子材料、藥代動力學等多學科的高水平研究團隊。其中,狄留慶教授入選“江蘇省333高層次人才培養工程”(第二層次)、王若甯教授入選“國家重大人才工程青年項目”(2024)、江蘇省優秀青年基金(2024)、江蘇省“333工程”第三層次(2022);喬宏志教授入選中國科協青年人才托舉工程(2017)。

近3年來,中心科研實力顯著提升,承擔國家級及部省級項目16項、校企合作項目10項,累計獲得資助經費1300萬元;發表學術論文83篇(SCI論文47篇,中科院一區論文20餘篇,單篇影響因子>10的論文17篇);授權發明專利11項;主持新藥開發10項,并已研制中藥新藥6個,發表學術論文300多篇,獲省級科技進步二等獎2項、三等獎3項。

一、主要研究方向

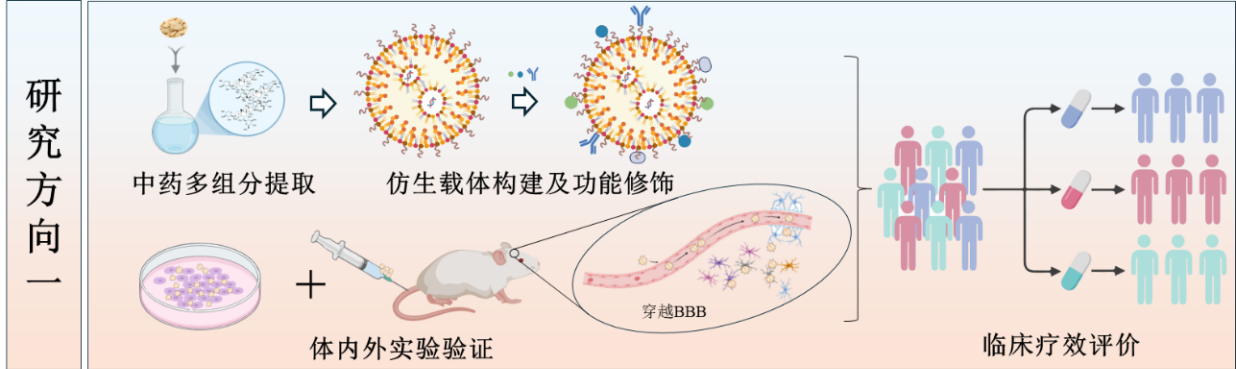

1、中藥多組分腦靶向仿生遞送系統研究

腦部疾病的治療長期受限于血腦屏障對藥物的阻隔效應及多組分協同作用的複雜性。中心聚焦中藥多組分協同遞送技術的創新,通過仿生載體設計突破傳統遞藥瓶頸,以仿生囊泡、外泌體、脂蛋白納米粒等為核心載體,結合冰片修飾、靶向肽功能化等策略,構建具有主動靶向能力的遞送系統;開發“人參囊泡-溶栓納米載體”序貫遞送系統,顯著提升了醒腦靜注射液對缺血性腦卒中的治療效果。在技術層面,團隊攻克了仿生載體的規模化制備難題,建立了納米粒精準組裝方法,并通過活體成像技術驗證了藥物在腦組織的富集效果。未來,研究将深化多模态成像與智能響應技術的融合,推動中藥腦靶向遞送系統的臨床轉化。

2、結構中藥學理論與實踐

中藥複雜體系的物質基礎解析是質量控制和制劑研發的核心難題。中心以“結構中藥學”理論為指導,從介觀層次(分子組裝、超分子結構)揭示中藥藥效物質的作用機制,探明了多酚與多肽類成分互作的主要作用力為疏水相互作用,研究了不同分子聚集形式對藥效活性的影響;探究了經典名方麻杏石甘湯相态結構與抗菌活性間的關聯性,為中藥複方活性形态的研究提供範式。未來,團隊将繼續探索中藥結構-代謝-藥效的全鍊條研究,助推中藥質量标準國際化。

3、中藥複方制劑制備過程量值傳遞與轉化研究

中藥複方制劑的質量一緻性是臨床療效的關鍵保障。中心圍繞“藥材-中間體-成品”全鍊條,系統研究活性成分的量值傳遞規律。通過引入過程分析技術和質量源于設計理念,實現了經典名方“羌活勝濕湯”等中藥制劑關鍵成分的精準控制,構建了中藥制劑“藥材-中間體-成品”全過程質量控制體系,顯著提升了經典名方和醫院制劑的标準化水平。未來,研究将聚焦智能制造技術在中藥标準化中的應用,助力行業标準化升級。

二、人才培養成效

中心始終走在教育教學改革創新前沿,深度參與國家高等教育改革實踐。在教學資源建設方面,成功打造國家級一流本科課程《中藥藥劑學》。主持教育部“中藥學本科教育教學改革試點(101計劃)”核心課程《中藥藥劑學》建設,并獲批建設中藥藥劑學國家教育部虛拟教研室。

近三年指導學生獲江蘇省優秀碩士學位論文3篇、省級優秀本科畢業論文一等獎2項、二等獎1項;在創新創業教育方面,培育“互聯網+”大學生創新創業大賽省賽銀獎1項、“挑戰杯”競賽省級一等獎1項、二等獎2項及國賽銀獎1項。培養校級優秀研究生畢業生2人,多名本科生保研至南京大學、浙江大學等高校繼續深造。